日本放射線治療品質管理機構とは

理事長挨拶

令和6(2024)年12月10日から一般社団法人・日本放射線治療品質管理機構に移行しました。

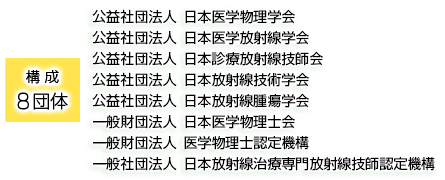

当機構は、2000年代から報告され始めたいくつかの放射線の過誤照射をきっかけに、2004年4月に放射線治療に関連する5つの学会・団体(日本放射線腫瘍学会、日本医学放射線学会、日本医学物理学会、日本放射線技術学会、日本診療放射線技師会)により「放射線治療の品質管理に関する委員会」が組織され、その後の放射線治療品質管理士制度の創設とともに11月に設立されました。さらに、2022年4月からは日本医学物理士会が加わり、6学会・団体が一致団結して、機構の運営を行ってきました。その後、品質管理を含む安全で高精度な放射線治療の提供体制を構築するための事業を展開するには法人化が望ましいとの合議を経て、2024年12月10日に一般社団法人・日本放射線治療品質管理機構に移行いたしました。法人化後には医学物理士認定機構、日本放射線治療専門放射線技師認定機構が加わり、当機構は放射線治療に関わる全ての8つの学会・団体が一致団結して運営にあたることになりました。

放射線治療はがん治療の中で外科療法、薬物療法と並んでがん治療の3本柱の一つとして重要な役割を担っています。放射線治療技術は20世紀末から急速に進歩し、画像誘導放射線治療、定位放射線治療、強度変調放射線治療、呼吸性移動対策、適応放射線治療など新しい技術が次々と開発され、身体に負担の少ない有効な治療法として、わが国で放射線治療を受けるがん患者数は今や年間25万人を超えています。

一方、放射線治療は複雑な治療計画を基に実施されることから、治療計画通りに病巣に処方線量が投与されることが重要となります。そのためには、放射線治療の品質を管理・保証することが不可欠となります。本邦では、2000年前後から全国で様々な医療事故の報告が相次ぎ、各医療機関では医療安全対策の充実が求められていますが、放射線治療も同様です。医療技術の品質を管理することは医療安全の基本となります。また、がん対策基本法に基づく「がん対策推進基本計画」でも「放射線療法の質を確保し均てん化を図る」と明記されています。

当機構では、2005年から「放射線治療品質管理士講習会」を毎年開催し、2023年までに2000人を超える放射線治療品質管理士を認定し、その資格更新作業も行っており、現在1400人を超える品質管理士が放射線治療に従事しています。また、発足当時の提言を2021年7月に改訂するとともに、放射線治療品質管理士の役割を示し、全国の放射線治療施設の品質管理体制の向上に向けて活動しています。放射線治療の品質管理を行う専門職者の配置は診療報酬にも加えられ、過誤照射の報告は大きく減少しています。さらに高精度放射線治療の普及に向けた放射線治療計画の補助業務を担える人材の育成事業など高度で質の高い放射線治療の均てん化に向けた事業や地域の連携事業にも取り組んでいきます。

今後も質の高い放射線治療の安全な遂行と発展に向けて皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

理事長 早川 和重